相続税対策に使える生前贈与の基本4種類をFPが解説します

2024年12月20日

執筆者:土屋 ごう

執筆者:土屋 ごう

生前贈与は相続税対策の有効な手段のひとつです。とはいえ貯蓄や投資とは異なり、日常ではあまりなじみのない行為ですよね。

「親が相続税対策としてうちの子へ贈与したいといっているけれど、手放しで受けてしまってよいだろうか…」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本記事では、相続税対策に使える生前贈与の種類、生前贈与をおこなうポイントや注意点を紹介します。

「親が相続税対策としてうちの子へ贈与したいといっているけれど、手放しで受けてしまってよいだろうか…」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。

そこで本記事では、相続税対策に使える生前贈与の種類、生前贈与をおこなうポイントや注意点を紹介します。

- 相続と贈与(生前贈与)

- 相続と贈与(生前贈与)の違い

- 贈与が成立するには

- 相続税の節税対策に使える基本の生前贈与4種類

- 1. 暦年贈与(毎年110万円以下の贈与)

- 2. 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置

- 3. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度

- 4. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

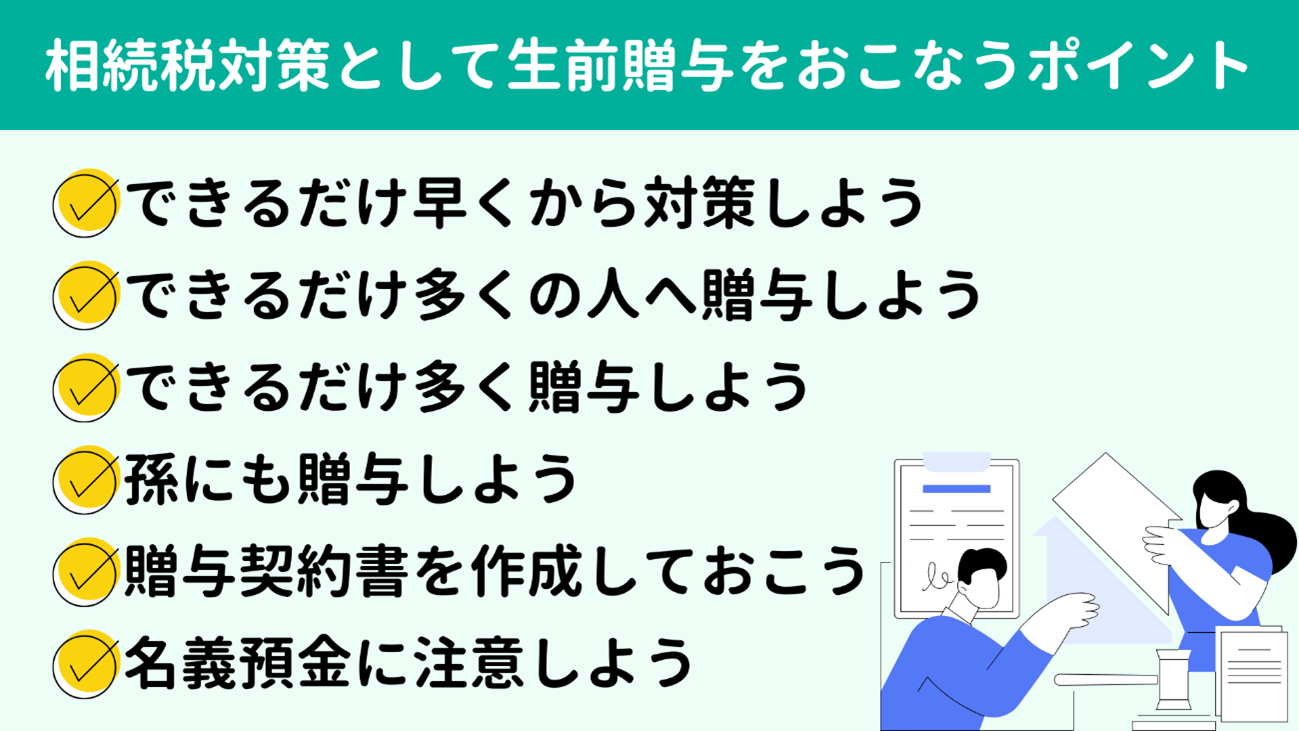

- 相続税の節税対策として生前贈与をおこなうポイント6つ

- ポイント1. できるだけ早くから対策しよう

- ポイント2. できるだけ多くの人へ贈与しよう

- ポイント3. できるだけ多く贈与しよう

- ポイント4. 孫にも贈与しよう

- ポイント5. 贈与契約書を作成しておこう

- ポイント6. 名義預金に注意しよう

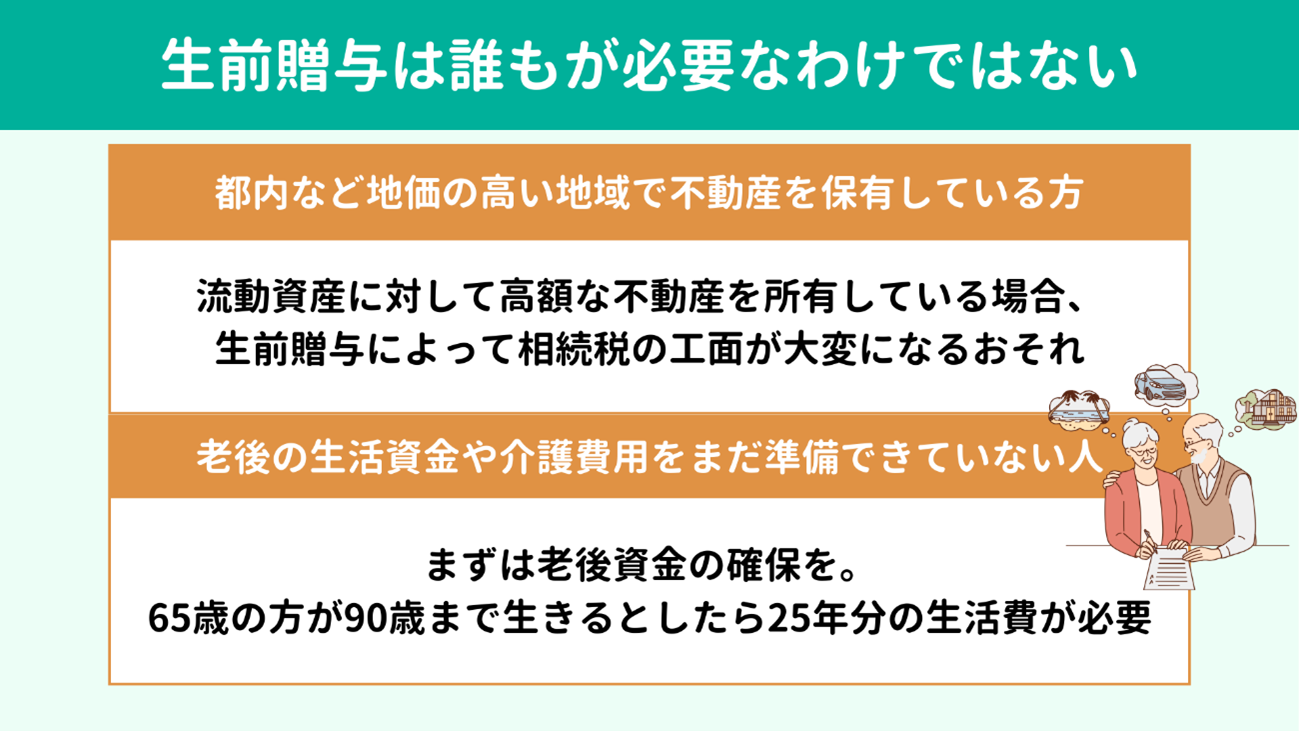

- 生前贈与は誰もが必要なわけではない

- 都内など地価の高い地域で不動産を保有している方

- 老後の生活資金や介護費用をまだ準備できていない人

- 相続税対策が必要か見極めてから生前贈与を!

相続と生前贈与について、ざっくりと「相続は親族が亡くなったときに発生するもので、

生前贈与は生きているあいだに財産を引き継ぐ行為」と認識している方も多いでしょう。

相続と生前贈与は発生するタイミングのほかにも、財産を受け取る人や税金面で違いがあります。

相続と生前贈与は発生するタイミングのほかにも、財産を受け取る人や税金面で違いがあります。

ここでは相続と生前贈与について、発生のタイミング、財産を引き継ぐ人、引き継がれる財産、税金の4点を比較してみましょう。

| 相続 | 生前贈与 | |

|---|---|---|

| 発生タイミング | 資産を渡す側の人(被相続人)の 死亡時 |

資産を渡す側の人(贈与者)と もらう人(受贈者)が合意したとき |

| 財産を引き継ぐ人 | 親族など民法で定められた人 (法定相続人) |

法定相続人に限らない |

| 引き継がれる財産 | 負債も含む財産を一括して引き継ぐ | 指定された財産のみ引き継ぐ |

| 税金 | 相続税 | 贈与税 |

相続・贈与が発生するタイミングは先述のとおりです。

相続では基本的には民法で定められた法定相続人が負債も含むすべての財産を引き継ぐ一方、生前贈与は法定相続人以外も対象であり、贈与する人が指定した財産のみを受け取ります。

また納める税の種類も相続税、贈与税と異なり、課税対象となる金額と税率は下記のとおりです。

相続では基本的には民法で定められた法定相続人が負債も含むすべての財産を引き継ぐ一方、生前贈与は法定相続人以外も対象であり、贈与する人が指定した財産のみを受け取ります。

また納める税の種類も相続税、贈与税と異なり、課税対象となる金額と税率は下記のとおりです。

| 税率 | 相続 ・財産を取得した各人に基礎控除あり ・基礎控除=3,000万円+(法定相続人×600万円) |

生前贈与 ・直系尊属からの贈与 ・年間110万円の基礎控除後の金額 |

| 10% | 1,000万円以下 | 200万円以下 |

| 15% | 1,000万円~3,000万円以下 |

200万円~400万円以下 |

| 20% |

3,000万円~5,000万円以下 |

400万円~600万円以下 |

| 30% |

5,000万円~1億円以下 |

600万円~1,000万円以下 |

| 40% |

1億円~2億円以下 |

1,000万円~1,500万円以下 |

| 45% |

2億円~3億円以下 |

1,500万円~3,000万円以下 |

| 50% |

3億円~6億円以下 |

3,000万円~4,500万円以下 |

| 55% | 6億円超 | 4,500万円超 |

参考:4「相続税」と「贈与税」を知ろう---もっと知りたい税のこと 令和6年6月: 財務省

どちらも最大55%、8段階に分かれている点は同じですが、課税対象となる金額が違いますね。

税のしくみが異なるため、やみくもに生前贈与をしても節税にならないどころか、相続税より高い贈与税が課されるおそれがある点は気をつけなければなりません。

どちらも最大55%、8段階に分かれている点は同じですが、課税対象となる金額が違いますね。

税のしくみが異なるため、やみくもに生前贈与をしても節税にならないどころか、相続税より高い贈与税が課されるおそれがある点は気をつけなければなりません。

相続は被相続人が亡くなったときに発生しますが、生前贈与はどのように成立するのでしょう。

実は贈与者(財産を渡す人)が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方(受贈者・財産をもらう人)が贈与の意思表示を受け入れるだけで効力が生じます(民法第549条)。

つまり、口約束でも贈与契約は成立します。とはいえ、その後のトラブルを防ぐためにも生前贈与は 贈与契約書を交わしたうえでおこないましょう。

実は贈与者(財産を渡す人)が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方(受贈者・財産をもらう人)が贈与の意思表示を受け入れるだけで効力が生じます(民法第549条)。

つまり、口約束でも贈与契約は成立します。とはいえ、その後のトラブルを防ぐためにも生前贈与は 贈与契約書を交わしたうえでおこないましょう。

相続財産が多いほど相続税も多くなるため、節税には相続財産を減らすことと相続財産の評価額を下げることが有効です。

そして生前贈与は、前者の相続財産を減らすための手段です。

ここではおもな生前贈与を4種類紹介します。

そして生前贈与は、前者の相続財産を減らすための手段です。

ここではおもな生前贈与を4種類紹介します。

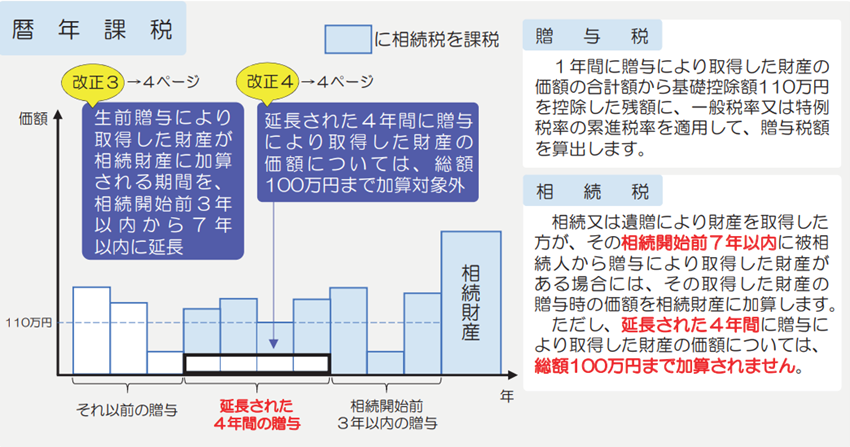

年間110万円以内の贈与であれば、贈与税がかかりません。このしくみを利用して贈与をしていくと、時間はかかりますが贈与税の負担なく財産を子や孫に引き継げます。

ただし、注意点が2つあります。

まず、毎年同じ人に対して同じ時期に同じ金額の贈与を繰り返していると、税務署から定期贈与(連年贈与)と判断され、「財産を毎年受け取る権利がある」として贈与税の課税対象となるおそれがある点です。

お正月や誕生日など忘れないように時期を決めておきたい気持ちもわかりますが、時期や金額を変えるようにしましょう。

次に、贈与者が贈与から7年以内に亡くなった場合には相続税の対象となる点です。

たとえば2024年12月1日に子どもへ110万円の贈与をおこない、贈与者が2031年10月1日に亡くなった場合、この110万円は相続税の課税対象となります。

ただし、注意点が2つあります。

まず、毎年同じ人に対して同じ時期に同じ金額の贈与を繰り返していると、税務署から定期贈与(連年贈与)と判断され、「財産を毎年受け取る権利がある」として贈与税の課税対象となるおそれがある点です。

お正月や誕生日など忘れないように時期を決めておきたい気持ちもわかりますが、時期や金額を変えるようにしましょう。

次に、贈与者が贈与から7年以内に亡くなった場合には相続税の対象となる点です。

たとえば2024年12月1日に子どもへ110万円の贈与をおこない、贈与者が2031年10月1日に亡くなった場合、この110万円は相続税の課税対象となります。

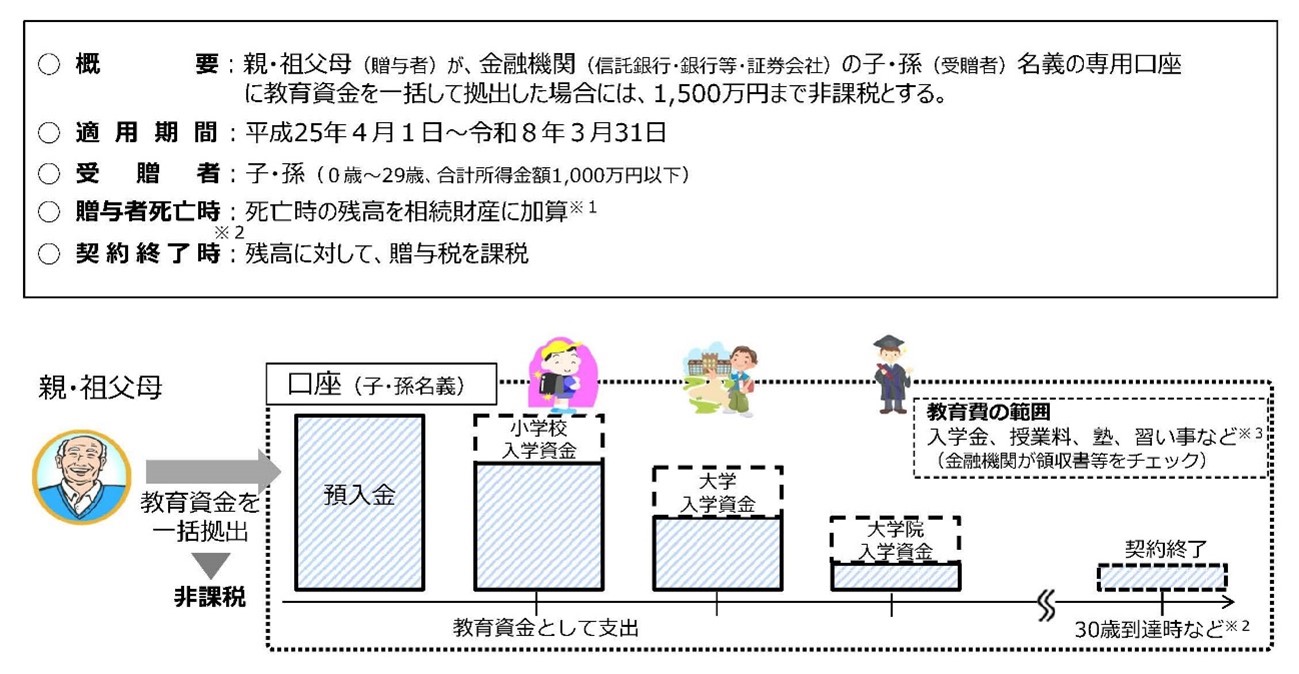

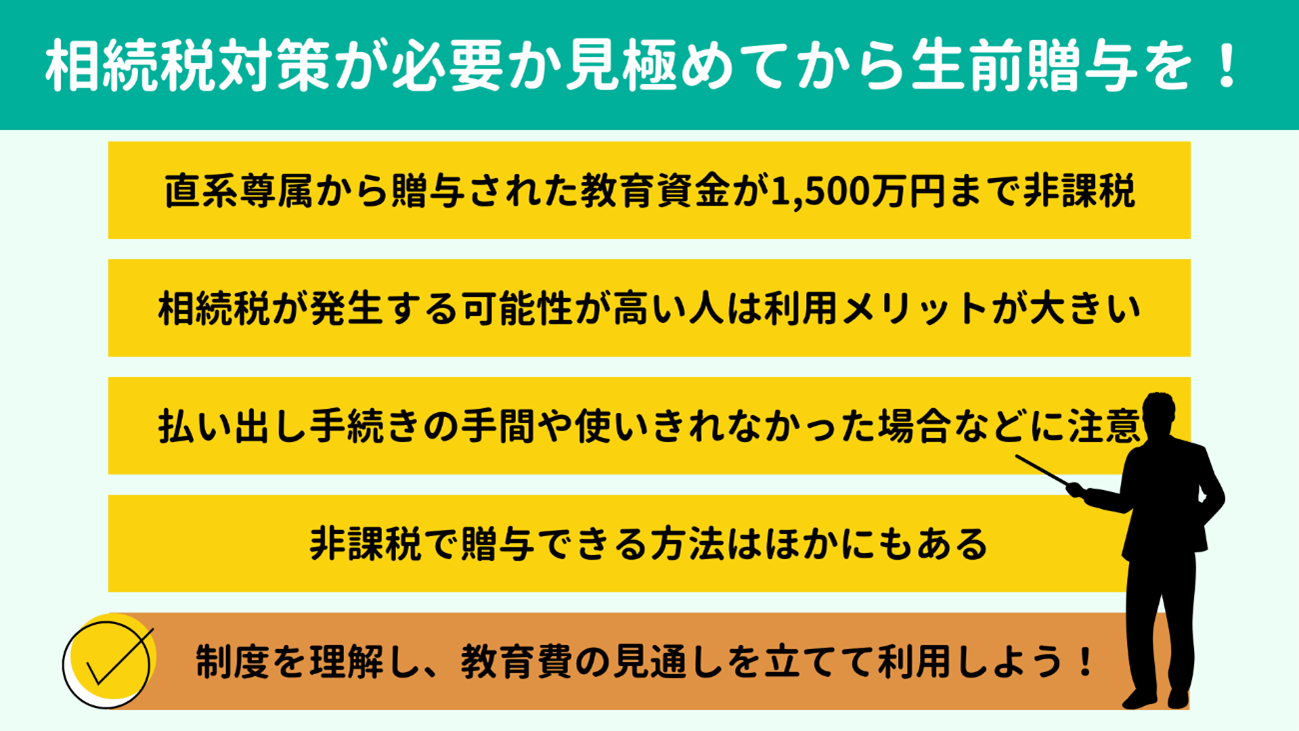

2026年3月31日までに、親・祖父母から子・孫へ、金融機関の専用口座を通じて

教育資金を一括で贈与した場合、最大で1,500万円まで非課税になる制度です。

出典:贈与税に関する資料 : 財務省

「教育資金一括贈与」とあるとおり、贈与する資金の使い道は 学費をはじめとする教育資金に限られ、受贈者が30歳になるまでに使い切れず残ったお金は贈与税が発生します。

また口座からお金を引き出すには、教育資金としてお金を使ったことがわかる領収書などが必要です。

手続きがやや面倒な点はネックですが、急いで相続財産を減らしたい場合にはメリットが大きいといえるでしょう。

教育資金一括贈与の非課税制度については、こちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:

「教育資金一括贈与」とあるとおり、贈与する資金の使い道は 学費をはじめとする教育資金に限られ、受贈者が30歳になるまでに使い切れず残ったお金は贈与税が発生します。

また口座からお金を引き出すには、教育資金としてお金を使ったことがわかる領収書などが必要です。

手続きがやや面倒な点はネックですが、急いで相続財産を減らしたい場合にはメリットが大きいといえるでしょう。

教育資金一括贈与の非課税制度については、こちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

関連記事:

マイホーム購入における贈与も、贈与税非課税の対象です。

親や祖父母からマイホーム購入資金の贈与を受けた場合、最大で1,000万円まで贈与税が非課税となります。

おもな要件は下記のとおりです。

● 受贈者:18歳以上かつ合計所得金額が2,000万円以下

● 取得する住宅用家屋の床面積:50㎡以上240㎡以下

● 適用期間:2026年12月31日までの贈与

● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得

非課税限度額は、耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかにおいて一定の基準を満たす住宅なら1,000万円、その他の住宅は500万円です。

おもな要件は下記のとおりです。

● 受贈者:18歳以上かつ合計所得金額が2,000万円以下

● 取得する住宅用家屋の床面積:50㎡以上240㎡以下

● 適用期間:2026年12月31日までの贈与

● 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得

非課税限度額は、耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかにおいて一定の基準を満たす住宅なら1,000万円、その他の住宅は500万円です。

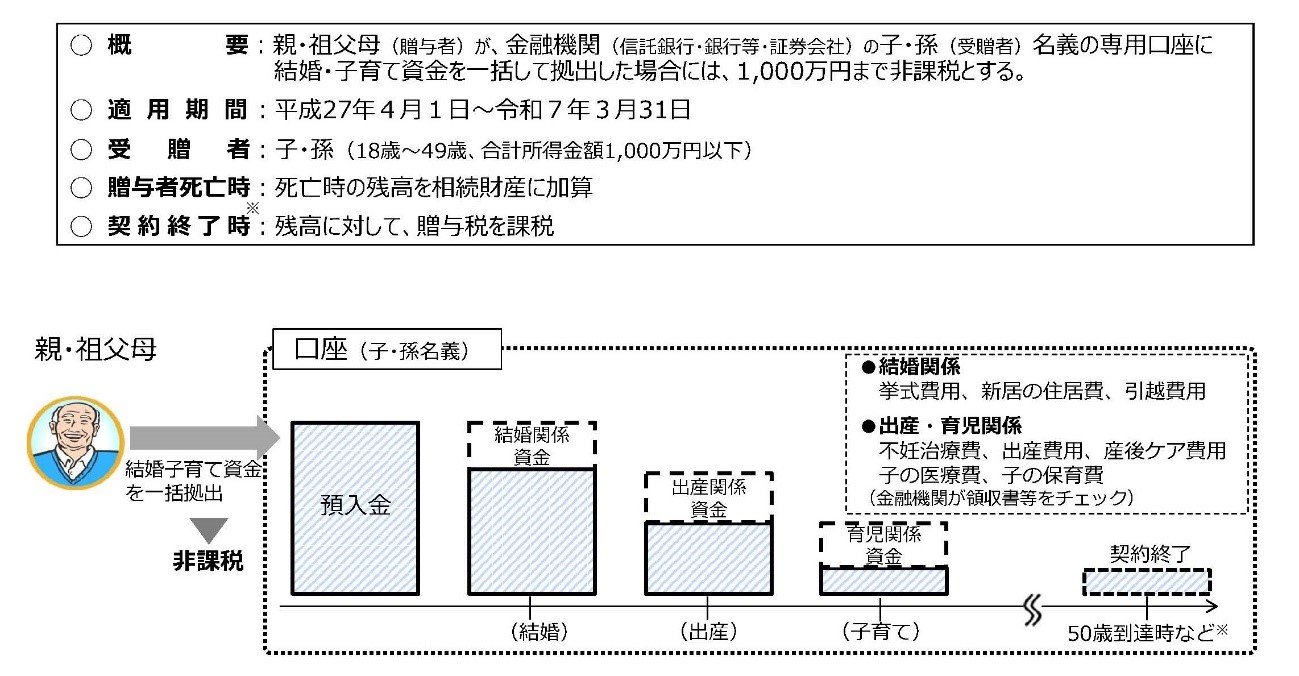

親・祖父母が

50歳未満の子・孫のために結婚・子育て資金を一括で贈与した場合に1,000万円までが非課税となる制度です。

出典:贈与税に関する資料 : 財務省

教育資金の一括贈与と似ており、金融機関の専用口座を通じて贈与をおこない、資金の使い道は結婚費用および出産・育児に関する費用に限られます。また受贈者である子や孫が50歳なったとき口座に残っている資金には贈与税が課されます。

なお本措置の適用期間は2025年3月31日までです。先述の2つの非課税措置よりも早く終了する点には注意しましょう。

教育資金の一括贈与と似ており、金融機関の専用口座を通じて贈与をおこない、資金の使い道は結婚費用および出産・育児に関する費用に限られます。また受贈者である子や孫が50歳なったとき口座に残っている資金には贈与税が課されます。

なお本措置の適用期間は2025年3月31日までです。先述の2つの非課税措置よりも早く終了する点には注意しましょう。

生前贈与は相続財産を減らし、相続税の軽減につながります。ここでは相続税対策をより効果的にするための生前贈与のポイントを6つ紹介します。

暦年贈与では、贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合は相続税の課税対象になりますから、できるだけ早くから贈与を始めるほうが得策です。

教育資金や結婚・子育て資金を贈与する場合も同様です。

期限までに使い切れないと結局贈与税が発生しますし、子どもや孫が若ければ若いほどこれから必要なお金は多いわけですから、着手は早いほうが非課税のメリットを享受しやすくなります。

教育資金や結婚・子育て資金を贈与する場合も同様です。

期限までに使い切れないと結局贈与税が発生しますし、子どもや孫が若ければ若いほどこれから必要なお金は多いわけですから、着手は早いほうが非課税のメリットを享受しやすくなります。

暦年贈与では、

贈与できる人数に制限はありません。ひとりあたり110万円まで非課税で贈与できますから、2人に贈与すれば年間で最大220万円、4人なら年最大440万円の相続財産を減らせます。

ほかの非課税措置にくらべて年間・ひとりあたりの非課税額は小さいものの、たとえば毎年3人に110万円ずつ贈与すれば5年間で1,650万円になりますから、検討する価値はあるでしょう。

ほかの非課税措置にくらべて年間・ひとりあたりの非課税額は小さいものの、たとえば毎年3人に110万円ずつ贈与すれば5年間で1,650万円になりますから、検討する価値はあるでしょう。

繰り返しになりますが、相続税を軽減したいなら相続財産を減らすことです。暦年贈与や各種の非課税措置を利用しながら、贈与税の負担をかけずにできるだけ多くの金額を贈与するとよいでしょう。

ポイント1、2で紹介した早めの対策や多くの人への贈与も、結果としてより多くの贈与につながります。

ポイント1、2で紹介した早めの対策や多くの人への贈与も、結果としてより多くの贈与につながります。

暦年贈与では贈与者が贈与から7年以内に亡くなった場合には相続税の対象となる点に注意が必要だとお伝えしました。しかし、

下記の条件を満たす孫への贈与はこの限りではありません。

● 法定相続人になっていない

● 遺言による財産の受け取りもない

● 死亡保険金の受取人にもなっていない

また孫への贈与は、通常①親から子、②子から孫と相続税が2回発生するところ、1世代飛ばせる点も節税につながります。

各種の非課税措置も孫への贈与を対象に含んでいますから、目的や要件が一致する場合はあわせて利用するとよいでしょう。

● 法定相続人になっていない

● 遺言による財産の受け取りもない

● 死亡保険金の受取人にもなっていない

また孫への贈与は、通常①親から子、②子から孫と相続税が2回発生するところ、1世代飛ばせる点も節税につながります。

各種の非課税措置も孫への贈与を対象に含んでいますから、目的や要件が一致する場合はあわせて利用するとよいでしょう。

暦年贈与をおこなうなら必ず贈与契約書を作成しましょう。複数年にわたって贈与するときは、日付や金額を変えたうえで贈与の都度、贈与契約書を交わしてくださいね。

贈与者が亡くなって相続が発生し、(生前贈与した分の)相続税の申告が漏れていると税務署から指摘されても、贈与契約書がなければ生前贈与の事実を証明できません。

また相続税対策として定期的に財産を贈与しているとみなされれば贈与税が発生するため、贈与の日付や金額を変えるようにしましょう。

贈与者が亡くなって相続が発生し、(生前贈与した分の)相続税の申告が漏れていると税務署から指摘されても、贈与契約書がなければ生前贈与の事実を証明できません。

また相続税対策として定期的に財産を贈与しているとみなされれば贈与税が発生するため、贈与の日付や金額を変えるようにしましょう。

孫名義の口座だが、実際に通帳の管理や預け入れをしているのは祖父母といった、名ばかりの預金(名義預金)は相続税の課税対象となりえます。

贈与は互いの合意のうえで成立するものです。名義預金では祖父母が一方的にお金を預け入れているだけで、孫の同意が確認できません。

したがって、祖父母は贈与しているつもりでも実際は贈与が認められず、相続財産として扱われるおそれがあります。

名義預金を避けるためにも贈与契約書で双方の合意を証明するとともに、受贈者本人が口座を管理するようにしましょう。

贈与は互いの合意のうえで成立するものです。名義預金では祖父母が一方的にお金を預け入れているだけで、孫の同意が確認できません。

したがって、祖父母は贈与しているつもりでも実際は贈与が認められず、相続財産として扱われるおそれがあります。

名義預金を避けるためにも贈与契約書で双方の合意を証明するとともに、受贈者本人が口座を管理するようにしましょう。

相続税対策に有効な生前贈与ですが、なかにはおすすめできない方もいます。ここでは生前贈与をしないほうがよい2パターンを紹介します。

厳密にいうと、預貯金・有価証券に対して高額な不動産を所有している方は要注意です。

不動産はまとまった評価額になりやすい一方で生前贈与をしにくく、相続で引き継ぐケースが一般的です。このとき預貯金を生前贈与してしまっていると、相続税の工面に苦労しかねません。

ただし、贈与をすることで相続税額の圧縮はできるので積極的に行いたいところですが、納税資金が足りないということは相続人に伝えるべきでしょう。

不動産を所有している方は先々の相続税納税まで考慮して判断しましょう。

不動産はまとまった評価額になりやすい一方で生前贈与をしにくく、相続で引き継ぐケースが一般的です。このとき預貯金を生前贈与してしまっていると、相続税の工面に苦労しかねません。

ただし、贈与をすることで相続税額の圧縮はできるので積極的に行いたいところですが、納税資金が足りないということは相続人に伝えるべきでしょう。

不動産を所有している方は先々の相続税納税まで考慮して判断しましょう。

現在65歳の方が仮に90歳まで生きるとすれば25年分の生活費が必要で、生前贈与をしなくてもそれなりに相続財産は減っていきます。

老後の生活資金や介護費用がいくらあればよいのか見積もって、それでも余裕がある場合に生前贈与を考えましょう。

とくに教育資金の一括贈与などは一度契約すると途中で解約できないため、慎重な判断が求められます。

老後の生活に必要な資金についてはこちらの記事でくわしく解説していますので、参考にしてくださいね。

関連記事:

老後の生活資金や介護費用がいくらあればよいのか見積もって、それでも余裕がある場合に生前贈与を考えましょう。

とくに教育資金の一括贈与などは一度契約すると途中で解約できないため、慎重な判断が求められます。

老後の生活に必要な資金についてはこちらの記事でくわしく解説していますので、参考にしてくださいね。

関連記事:

①相続税の節税対策として生前贈与は有効

①相続税の節税対策として生前贈与は有効 ②非課税で贈与できる方法は複数ある

②非課税で贈与できる方法は複数ある ③高額な不動産を保有している方の生前贈与は要注意

③高額な不動産を保有している方の生前贈与は要注意 ④生前贈与は老後資金を確保してからおこなう

④生前贈与は老後資金を確保してからおこなう生前贈与は相続税対策として有効ですが、誰にでもメリットとなるわけではありません。

保有している財産や老後資金などを考慮して、生前贈与をするのかどうか、生前贈与をするならどの方法にするのか、適切な判断が求められます。

弊所でも、相続税対策や生前贈与に関するご相談を受けつけております。

下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

関連記事

保有している財産や老後資金などを考慮して、生前贈与をするのかどうか、生前贈与をするならどの方法にするのか、適切な判断が求められます。

弊所でも、相続税対策や生前贈与に関するご相談を受けつけております。

下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

関連記事