年収1,500万円で子どもをインターナショナルスクールに通わせる注意点をFPが解説します

2025年2月21日

執筆者:土屋 ごう

執筆者:土屋 ごう

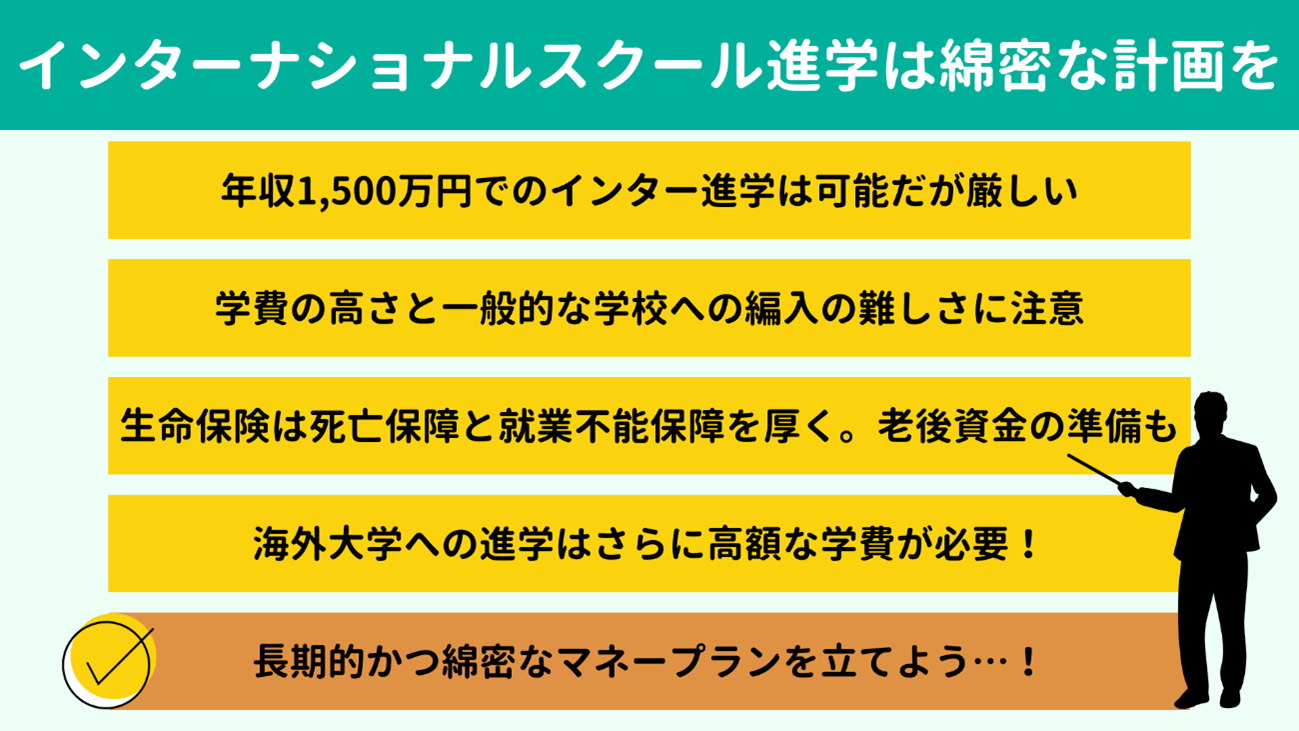

子どもをインターナショナルスクールに通わせるには、親の年収が1,500万円(手取りで1,000万円)以上必要といわれます。

学費が高いうえ、一度通いはじめると基本的には一般的な小中学校・高校への編入が難しいためです。

個人的には「世帯年収1,500万円はギリギリのラインで、祖父母からの援助がないと家計が圧迫される可能性が高い」と考えます。

本記事ではインターナショナルスクール進学の注意点や、とくに生命保険・老後資金の対策について解説します。

学費が高いうえ、一度通いはじめると基本的には一般的な小中学校・高校への編入が難しいためです。

個人的には「世帯年収1,500万円はギリギリのラインで、祖父母からの援助がないと家計が圧迫される可能性が高い」と考えます。

本記事ではインターナショナルスクール進学の注意点や、とくに生命保険・老後資金の対策について解説します。

インターナショナルスクール進学を検討するなら、学費の高さと、インターナショナルスクールは一般的な学校ではない点の2つを必ず理解しておきましょう。

インターナショナルスクールは日本の学校教育法で定められた「一条校」に該当しません。

一条校とは、いわゆる幼稚園・小学校・中学校・高校・大学など、一般的に「学校」といわれてぱっと思い浮かぶ教育機関です。

インターナショナルスクールは一条校ではないため、しくみとして下記3つの注意点があります。

一条校とは、いわゆる幼稚園・小学校・中学校・高校・大学など、一般的に「学校」といわれてぱっと思い浮かぶ教育機関です。

インターナショナルスクールは一条校ではないため、しくみとして下記3つの注意点があります。

|

インターナショナルスクールの教育内容は文部科学省が定める学習指導要領に準拠していません。

教育課程の違いから、途中で一般的な小中学校へ編入するのはハードルが高いといえます。

スクールがどうしても合わないならハードルが高くても編入を考えたほうがお子さんのためかもしれませんが、「想定外で家計が厳しくなったから転校しよう」という選択は厳しいと思っておきましょう。

教育課程の違いから、途中で一般的な小中学校へ編入するのはハードルが高いといえます。

スクールがどうしても合わないならハードルが高くても編入を考えたほうがお子さんのためかもしれませんが、「想定外で家計が厳しくなったから転校しよう」という選択は厳しいと思っておきましょう。

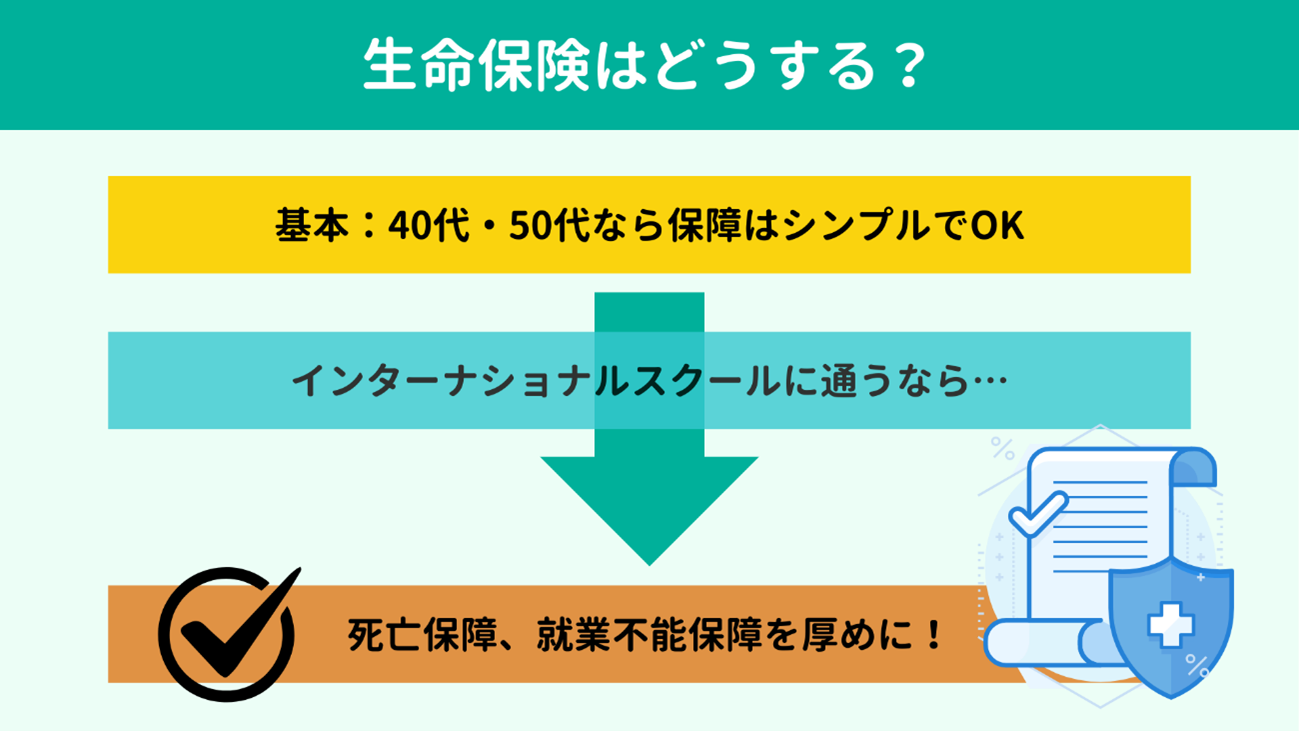

40代、50代は死亡リスクが低いため、基本的にはシンプルな保障でじゅうぶんです。しかしインターナショナルスクールに通わせる家庭なら、

死亡保障・就業不能保障を厚めにしておきましょう。

理由は先ほどの章で述べたとおり、学費の高さと途中編入の難しさです。万が一の事態で教育費の支払いが厳しくなってもスクールに通い続けられるよう、備えが必要です。

また、もしこれからマイホームの購入を予定している場合は、住宅ローンの契約にあたり、金利だけでなく団体信用生命保険(団信)の保障内容もよく比較・検討しましょう。

団信は一度契約すると契約内容の見直しができません。現在契約している生命保険の保障内容をチェックしたうえで団信を契約し、必要に応じて契約中の生命保険も見直しをおすすめします。

団信と生命保険契約の考え方については以下の記事で解説していますので、くわしく知りたい方はあわせてお読みください!

【関連記事】

理由は先ほどの章で述べたとおり、学費の高さと途中編入の難しさです。万が一の事態で教育費の支払いが厳しくなってもスクールに通い続けられるよう、備えが必要です。

また、もしこれからマイホームの購入を予定している場合は、住宅ローンの契約にあたり、金利だけでなく団体信用生命保険(団信)の保障内容もよく比較・検討しましょう。

団信は一度契約すると契約内容の見直しができません。現在契約している生命保険の保障内容をチェックしたうえで団信を契約し、必要に応じて契約中の生命保険も見直しをおすすめします。

団信と生命保険契約の考え方については以下の記事で解説していますので、くわしく知りたい方はあわせてお読みください!

【関連記事】

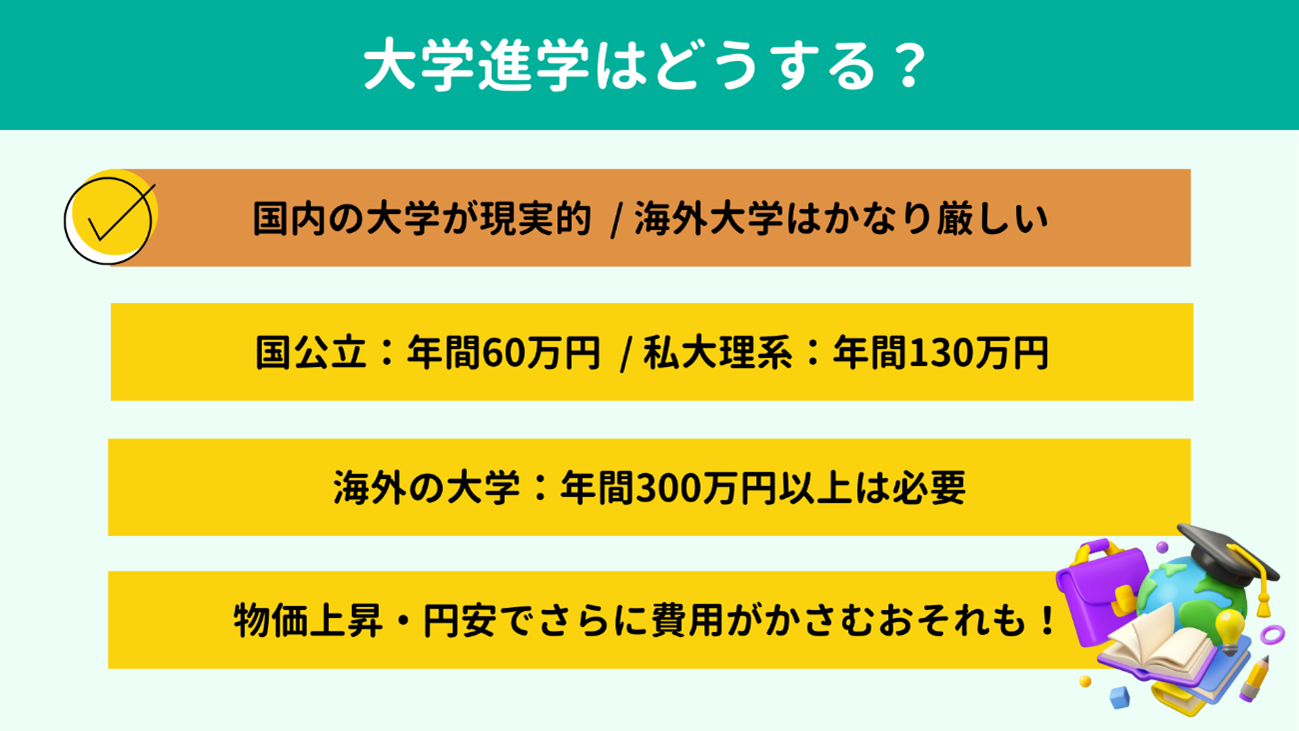

インターナショナルスクールの卒業後、海外の大学に進学するケースも意外と多くみられます。結論からいうと、世帯年収1,500万円でインターナショナルスクールに進学、さらに海外大学への進学はかなり厳しいでしょう。

海外大学の学費は日本国内の大学とくらべて非常に高額なためです。日本国内の大学なら、国公立で年間60万円ほど、私大(医学部や歯学部を除く)でも年間130万円ほどです。

一方で海外の大学となると現地での生活費を含めて年間300万円以上はみておくべきでしょう。

主要国の学費の目安は下記のとおりです。

● 米国の州立大学:年間500万円〜1,200万円(1ドル160円換算)

● 米国の私立大学:年間600万円〜1,450万円(同上)

● カナダの大学:年間450万円〜950万円(1カナダドル110円換算)

● イギリスの大学:年間370万円〜900万円(1ポンド195円換算)

● オーストラリアの大学:年間320万円〜700万円(1豪ドル100円換算)

ご覧のとおり、インターナショナルスクールに通わせる以上の学費がかかり、 物価の上昇や円安が進めば負担額はさらに増えます。

もし海外の大学に進学できたとしても、祖父母の援助などがなければ、今度は老後資金の準備がかなり不安な状況になります。

海外大学の学費は日本国内の大学とくらべて非常に高額なためです。日本国内の大学なら、国公立で年間60万円ほど、私大(医学部や歯学部を除く)でも年間130万円ほどです。

一方で海外の大学となると現地での生活費を含めて年間300万円以上はみておくべきでしょう。

主要国の学費の目安は下記のとおりです。

● 米国の州立大学:年間500万円〜1,200万円(1ドル160円換算)

● 米国の私立大学:年間600万円〜1,450万円(同上)

● カナダの大学:年間450万円〜950万円(1カナダドル110円換算)

● イギリスの大学:年間370万円〜900万円(1ポンド195円換算)

● オーストラリアの大学:年間320万円〜700万円(1豪ドル100円換算)

ご覧のとおり、インターナショナルスクールに通わせる以上の学費がかかり、 物価の上昇や円安が進めば負担額はさらに増えます。

もし海外の大学に進学できたとしても、祖父母の援助などがなければ、今度は老後資金の準備がかなり不安な状況になります。

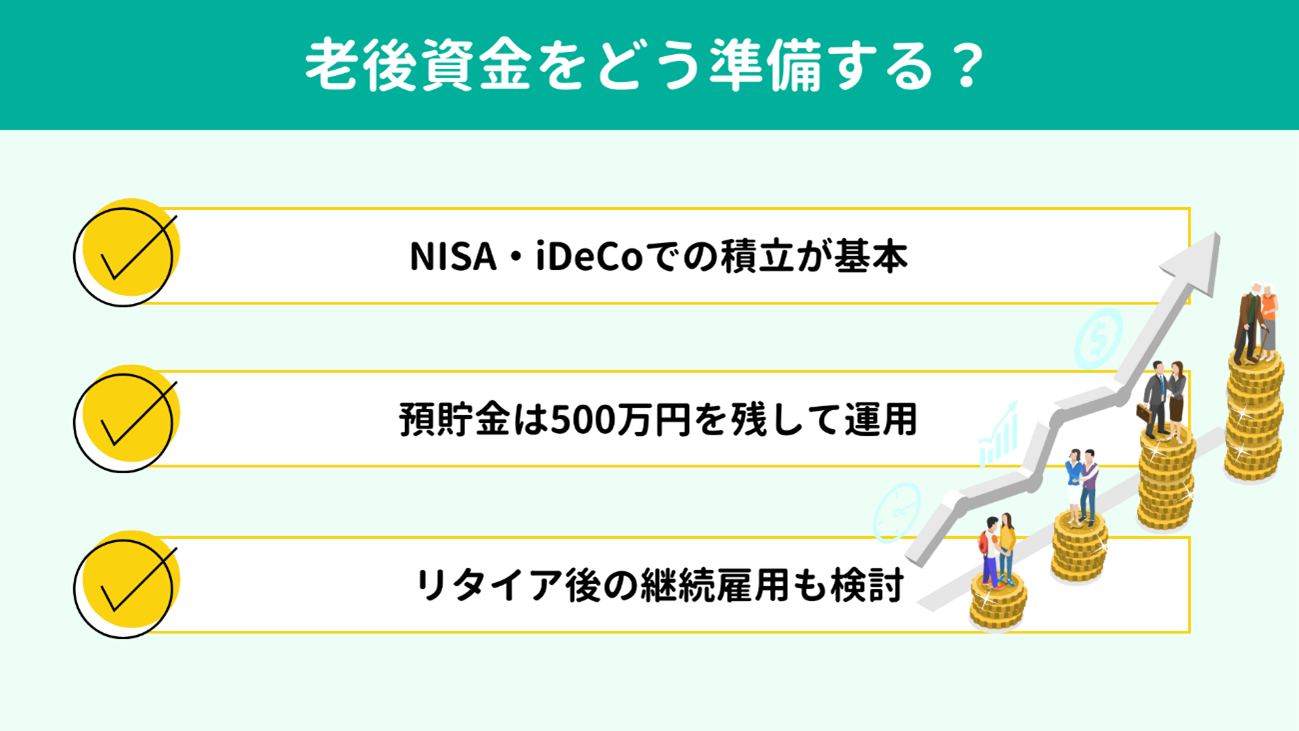

では、子どもをインターナショナルスクールに通わせる場合、老後資金はどのように準備すればよいのでしょう?ここでは、押さえておきたいポイントを3つ紹介します。

老後資金は下記3点を基本として、NISA・iDeCoでの積立で準備していきましょう。

● 余裕があるならNISAとiDeCoの両方で積み立てる

● どちらか片方を選ぶなら、まずはNISAから

● NISAでの積立は全世界株式型の投資信託が最適

iDeCoは原則として60歳までお金を引き出せませんので、もしものときが不安です。 どちらか選ぶなら、NISAを優先しましょう。

全世界株式型の投資信託とは、米国を中心とする世界の株式で運用する投資信託です。NISAの積立で人気の「オルカン(オール・カントリー)」も全世界株式型の投資信託です。

世界経済は今後も成長が期待でき、長く積み立てれば積み立てるほど損失が出る可能性が低くなるため、積立投資に適しています。

なお、2022年12月19日の日経新聞の記事によれば、世界株で20年間積立投資をすると、資産は平均で2.35倍になり、投資元本を下回らないとのデータも出ています。

毎月の積立額と20年後のシミュレーション結果は下記のとおりです。

● 余裕があるならNISAとiDeCoの両方で積み立てる

● どちらか片方を選ぶなら、まずはNISAから

● NISAでの積立は全世界株式型の投資信託が最適

iDeCoは原則として60歳までお金を引き出せませんので、もしものときが不安です。 どちらか選ぶなら、NISAを優先しましょう。

全世界株式型の投資信託とは、米国を中心とする世界の株式で運用する投資信託です。NISAの積立で人気の「オルカン(オール・カントリー)」も全世界株式型の投資信託です。

世界経済は今後も成長が期待でき、長く積み立てれば積み立てるほど損失が出る可能性が低くなるため、積立投資に適しています。

なお、2022年12月19日の日経新聞の記事によれば、世界株で20年間積立投資をすると、資産は平均で2.35倍になり、投資元本を下回らないとのデータも出ています。

毎月の積立額と20年後のシミュレーション結果は下記のとおりです。

| 毎月の積立額 | 20年間の累計積立額 | 20年後の資産額 |

| 3万円 | 720万円 | 1,692万円 |

| 5万円 | 1,200万円 | 2,820万円 |

| 10万円 | 2,400万円 | 5,640万円 |

NISA恒久化 長期分散投資のチカラを信じよう - 日本経済新聞を参考に筆者作成

とはいえ、最優先すべきは運用よりも家計のやりくりです。家計が厳しい時期には積立額を減らすなどで調整し、無理のない範囲で継続していきましょう。

とはいえ、最優先すべきは運用よりも家計のやりくりです。家計が厳しい時期には積立額を減らすなどで調整し、無理のない範囲で継続していきましょう。

マイホームを購入済で頭金などを払い終えた方向けの内容です。

預貯金で500万円を超える部分は外国債券(米国債など)に一括投資しましょう。

そもそも債券とは、借金の借用書です。つまり米国債ならば米国が発行する借用書と言い換えられます。外国債券を選ぶ理由は4つあります。

● 満期まで持てば元本(米ドル)が返ってくる

● 満期を迎えるまでは定期的に利息を受け取れる(日本の金利よりも高い)

● 利率が高ければ、利息のおかげで為替差損が発生しにくい=損失が出にくい

● 世界株(いわゆるオルカン)と一般的には逆の値動きをする=リスク分散になる

例えば1万ドルで買った債券は満期が来れば1万ドルが返ってくるうえ、半年に1回など定期的に利息も受け取れます。

利率は4%前後(税引前、2025年1月執筆時点)と、日本の個人向け国債の3〜4倍の水準です。

もし満期が10年だとすれば、利息だけで4割増えることになります。

購入時の為替が1米ドル160円なら、96円まで円高になってもマイナスにはならない計算です。

ただし、外国債券も金融商品ですから、絶対に損をしないとは言い切れません。

債券の発行体が破綻した場合は、元本が戻ってこないおそれがある点は理解しておきましょう。

税金や手数料を考慮していないためあくまで大まかな目安ですが、損失の可能性やリスク分散の観点から米国債は老後資金の準備に適しているといえます。

NISAや外国債券での運用については、以下の記事にて動画つきでくわしく解説しています。ぜひ参考にしてくださいね。

【関連記事】

そもそも債券とは、借金の借用書です。つまり米国債ならば米国が発行する借用書と言い換えられます。外国債券を選ぶ理由は4つあります。

● 満期まで持てば元本(米ドル)が返ってくる

● 満期を迎えるまでは定期的に利息を受け取れる(日本の金利よりも高い)

● 利率が高ければ、利息のおかげで為替差損が発生しにくい=損失が出にくい

● 世界株(いわゆるオルカン)と一般的には逆の値動きをする=リスク分散になる

例えば1万ドルで買った債券は満期が来れば1万ドルが返ってくるうえ、半年に1回など定期的に利息も受け取れます。

利率は4%前後(税引前、2025年1月執筆時点)と、日本の個人向け国債の3〜4倍の水準です。

もし満期が10年だとすれば、利息だけで4割増えることになります。

購入時の為替が1米ドル160円なら、96円まで円高になってもマイナスにはならない計算です。

ただし、外国債券も金融商品ですから、絶対に損をしないとは言い切れません。

債券の発行体が破綻した場合は、元本が戻ってこないおそれがある点は理解しておきましょう。

税金や手数料を考慮していないためあくまで大まかな目安ですが、損失の可能性やリスク分散の観点から米国債は老後資金の準備に適しているといえます。

NISAや外国債券での運用については、以下の記事にて動画つきでくわしく解説しています。ぜひ参考にしてくださいね。

【関連記事】

小中学校と公立に通う一般的な家庭では、子どもが高校を卒業するまでの18年間がお金の「貯めどき」です。

しかし、インターナショナルスクールに通うとなると、学費の負担がインターナショナルスクール入学時から大学を卒業するまで、長期間にわたってかかり続けます。

とくに35歳以上で子どもを持った家庭では、子どもの大学卒業時には親が定年間近となり、 老後資金を貯める時間の余裕がないケースも考えられます。

どうしてもインターナショナルスクールに通わせたい場合は、定年後も安定収入を得られるよう、金額は下がったとしても継続雇用などを視野に入れることが重要です。

もしかすると「定年で完全にリタイアしたい」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし冒頭からお伝えしているとおり、世帯年収1,500万円で子どもをインターナショナルスクールに通わせるのは際どいラインです。

定年後のライフプランについては、譲歩が必要かもしれません。

しかし、インターナショナルスクールに通うとなると、学費の負担がインターナショナルスクール入学時から大学を卒業するまで、長期間にわたってかかり続けます。

とくに35歳以上で子どもを持った家庭では、子どもの大学卒業時には親が定年間近となり、 老後資金を貯める時間の余裕がないケースも考えられます。

どうしてもインターナショナルスクールに通わせたい場合は、定年後も安定収入を得られるよう、金額は下がったとしても継続雇用などを視野に入れることが重要です。

もしかすると「定年で完全にリタイアしたい」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし冒頭からお伝えしているとおり、世帯年収1,500万円で子どもをインターナショナルスクールに通わせるのは際どいラインです。

定年後のライフプランについては、譲歩が必要かもしれません。

最後に、本記事の要点を簡単に振り返っておきましょう。

|

近年、生徒数が増えているインターナショナルスクール。幼い頃からグローバルな学習環境に身を置ける点は魅力的ですが、

長期的なマネープランが欠かせません。

弊所では教育費から老後資金に至るまでのシミュレーション作成や保険の見直し、家計改善のご相談も多く受け付けております。

下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

【関連記事】

弊所では教育費から老後資金に至るまでのシミュレーション作成や保険の見直し、家計改善のご相談も多く受け付けております。

下のバナーまたはこちらのお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

【関連記事】